-令和元年8月27日最高裁判決平成30年(行ヒ)第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-(原判決・知財高判平成29年11月21日・平成29年(行ケ)第10003号)-

1.本件の経緯

2.論点①~進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象

本最高裁判決のポイントは、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の有無を、他の化合物と比較するのではなく、本件発明である化合物が当該効果を奏することを優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題である(「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点」)として、原判決はこの観点から本件発明の効果を十分に検討していないとして破棄差戻しした点である。

3.論点②~進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け(構成が容易想到である旨の確定判決の拘束力により、「予測できない顕著な効果」の主張が封じられるか否か。)

これまで、特許庁の審判実務は、発明の構成自体は容易想到であると判断した後に「予測できない顕著な効果」を理由に進歩性を認める審決が見られることがあったが、その殆ど全てが知財高裁で取り消されてきたという歴史がある。

本最高裁判決は、知財高裁(二次)において“動機付けあり、相違点は容易想到”という判決が確定しており、この拘束力を受けて特許庁(三次)が“動機付けあり、相違点は容易想到”であることを前提に、“顕著な効果あり”と判断した審決の審決取消訴訟であるところ、原判決が「予測できない顕著な効果」が無いと判断したことを受けて、「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄差戻ししたものである。この意味で、過去の知財高裁裁判例の大勢とは異なり、特許庁の審判実務に親和的である。

これは、過去の知財高裁裁判例の大勢を覆し、特許庁の審判実務を是認したものと評価することができるものであり、実務上極めて重要な意義がある。上掲した本事案の経過からすれば、本最高裁判決は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとしていわゆる“独立要件説”に親和性がある。(もっとも、“独立要件説”“非独立要件説”の区別も一義的とは言えず、議論は混沌としている。)

進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲については、(審決取消訴訟の審理範囲とも関連して)学説上争いがあり、裁判官の間でも意見は統一されていない。①一つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条2項の拒絶・無効理由は単一であることを前提として、審決取消訴訟で発明の構成自体の容易想到性が主張・立証され、判断された場合は、「予測できない顕著な効果」が主張・立証されず、判断されていなかったとしても、判決の拘束力に服するという考え方である。②もう一つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条2項の拒絶・無効理由は単一ではなく、発明の構成自体の容易想到性と「予測できない顕著な効果」は特許法29条2項の拒絶・無効理由を否定し得る独立の要素であることを前提として、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合であっても「予測できない顕著な効果」が主張・立証されず、判断されていなかった場合には、判決の拘束力に服しないという考え方である。つまり、②では、前訴で「予測できない顕著な効果」が主張・立証され、判断されていない限り、後訴において、(本事案の第三次審決のように)発明の構成自体が容易想到であるとしても「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を認める余地があるということになる。

本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲について上記①・②の何れの考え方に立脚したかについては諸説あり得るが、形式論としては、知財高裁(二次)において“動機付けあり、相違点は容易想到”という知財高裁(一次)判決が確定したという経緯であるにもかかわらず、「予測できない顕著な効果」の有無について判断したものであるから、このような経緯を前提とした結論であったとするならば、理論的・形式的には、上記②の考え方に親和的であり、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては“独立要件説”に親和的であったと評価できる。もっとも、本最高裁判決及び原判決は、上記①・②の何れの考え方に立脚するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。(この点につき、原判決の裁判長であった高部眞規子判事の「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決についての論稿(特許判例百選〔第5版〕86事件)は、更に研究を要するところである。)

1.本件の経緯

(理由)「甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するための…点眼剤を、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用する動機付けがあり、…『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。」

(理由)(拘束力について)「拘束力は、判決主文が導き出せるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものである。当該拘束力について検討すると、前審決を取消した判決で判示された、本件特許の優先日当時の技術常識の認定…、及び、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤を「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたとする判断…については、 前審決を取消した判決の拘束力が生ずるものというべきである。」

(「点眼剤として調製された」ことについては、)「点眼剤は、眼科領域における局所投与可能な製剤として通常に用いられる剤形であるから、単なる設計事項にすぎない。」

(「予測できない顕著な効果」については、)「化合物Aが「ヒト結膜肥満細胞」に対してこのように非常に高いヒスタミン放出阻害率を有することは、当業者が予測し得ない格別顕著な効果であるといえる。」

(理由)「本件特許の優先日において,化合物A以外に,ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると,本件明細書に記載された,本件発明1に係る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が,当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない。」+「付言」

「原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

2.論点①~進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象

本最高裁判決は、「本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに,当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず,また,本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると,本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって,本件各発明の効果の程度が,本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。 しかるに,原審は,本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず,その他,本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。そうすると,原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」と判示した。

これは、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の有無を、従来技術である他の化合物と比較するのではなく、本件発明である化合物が当該効果を奏することを優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題(「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点」)であるとした。本最高裁判決は、原判決は、この観点から本件発明の効果を十分に検討していないとして、破棄差戻ししたものである。

これまでの下級審裁判例の大勢は、「予測できない顕著な効果」の有無を、従来技術である他の化合物と比較すると確信的に想定していたというより、この論点を意識していなかったと考えられる。原判決も、「本件特許の優先日において、化合物A以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたなどの諸事情を考慮すると、化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果は、当業者にとって格別顕著なものであるとはいえない。」と判示しており、結論は、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」を判断したようにも読める。そして、本最高裁判決は、原判決がこの観点から十分に検討していないと判断し、破棄差戻しとしたものである。

最後に、本最高裁判決は、「…化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると」と判示しているから、本最高裁判決の射程範囲が問題となる。この判示は、ピリミジン大合議判決(知財高裁大合議判決平成28年(行ケ)10182号、10184号)が、「医薬品の分野においては,新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても,その新たな有効成分は,代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。」と判示したことと通ずるものがある。もっとも、本最高裁判決も、ピリミジン大合議判決も、医薬品の分野に妥当し易いという前置きを述べたものであるが、それ以外の分野において妥当し得ないと判示したものではないと考える。

3.論点②~進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け(構成が容易想到である旨の確定判決の拘束力により、「予測できない顕著な効果」の主張が封じられるか否か。)

(1)進歩性判断における「予測できない顕著な効果」が考慮される法的根拠(特に、“独立要件説”を前提とした場合)

特許法29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定しており、「容易に発明をすることができた」か否かが問題である。

この点、「発明」を構成(物の発明)ないしステップ(方法の発明)であると理解すると、何故に、「効果」が「容易に発明をすることができた」か否かに影響するか理解し難くなる。すなわち、(物の発明を前提としていえば、)構成自体が発明であるとすれば、構成自体が容易想到であると確定した場合には、仮に「予測できない顕著な効果」があったとしても、特許法29条2項違反という結論は動かないはずである。

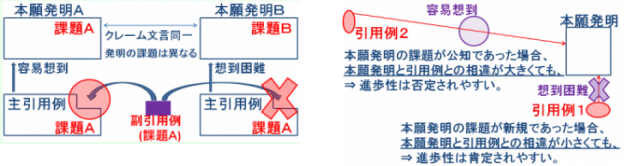

もっとも、発明とは「技術的思想」であるから(特許法2条1項)、構成のみではなく、課題及びその解決原理も含むと理解されている。それ故、本件発明と主引用発明との課題が異なることを理由に副引例発明との組み合わせの動機付けが否定され、進歩性が認められた裁判例が多数存在する[i]。このことを図解すれば、以下のとおりである。

この考え方を押し進めると、「発明」は構成及び課題(+解決原理)であるところ、更に、課題と密接に関連する「効果」も「発明」に含まれ、容易想到性の判断対象となりうるのである。そう考えれば、構成自体が容易想到であるとしても、未だ「発明」が容易想到か否かは結論されておらず、「課題」や「効果」の容易想到性もなお問題となると考えられる。

(2)進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け(“独立要件説”と“非独立要件説”)[ii]

これまで、特許庁の審判実務は、構成を容易想到と判断した後でも「予測できない顕著な効果」を理由に進歩性を認める審決が見られることがあったが、その殆ど全てが知財高裁で取り消されてきたという歴史がある。

本最高裁判決は、知財高裁(二次)において“動機付けあり、相違点は容易想到”という判決が確定しており、この拘束力を受けて特許庁(三次)が“動機付けあり、相違点は容易想到”と判断した審決の審決取消訴訟である。原判決は、「予測できない顕著な効果」が認められない旨を判断したところ、本最高裁判決は、原判決を受けて、「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄差戻ししたものである。

これは、知財高裁の大勢を覆し、特許庁の審判実務を是認したものと評価することができ、実務上極めて重要な意義がある。上掲した経過からすれば、最高裁は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとして、いわゆる“独立要件説”に親和性がある。

もっとも、“独立要件説”“非独立要件説”の区別も一義的とは言えず、議論は混沌としている。例えば、“非独立要件説”に対応する法概念として、田村善之教授は「二次的考慮説」[iii]、長沢幸男弁護士は「間接事実説」[iv]、筆者(高石秀樹)は容易想到性という評価を障害する事実であるとして「評価障害事実説」としたが[v]、この点に関する学説上の議論が必ずしも確立していないことから、本稿においては単に“非独立要件説”と呼ぶこととする。

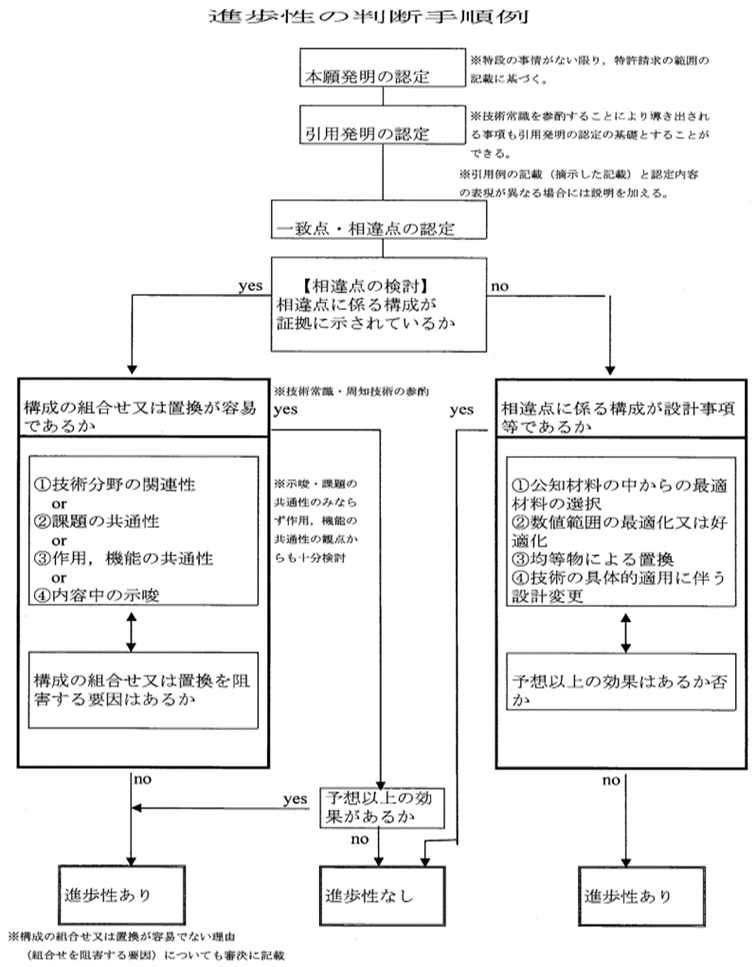

特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁(2007)には、以下の「進歩性の判断手順例」が掲載されており、この図表は、中山信弘=小泉直樹・新注解特許法<上巻>262頁(2011)〔内藤=酒井(仁)〕、中山信弘「特許法」初版136頁、等においても、引用されている。この図表においては、進歩性判断における「予測できない効果」の位置付けは、独立要件説のように整理されており、特許庁の審判実務と合致している。

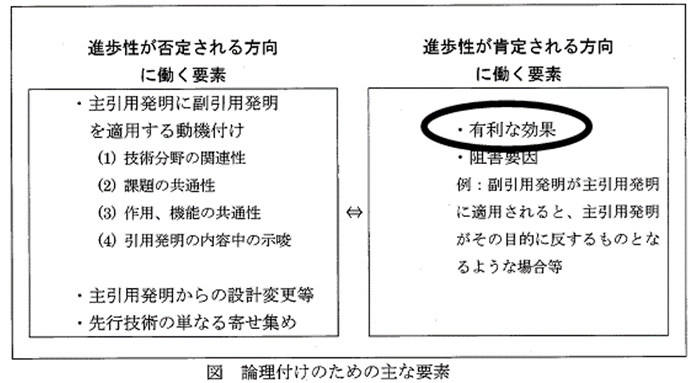

他方、2015年9月改訂審査基準(第Ⅲ部 第2章 第2節)には、以下の表が掲載されており、「有利な効果」は「進歩性が肯定される方向に働く要素」の一つとして挙げられているから、当業者が容易に発明することができたことを否定する方向に働く“非独立要件説”(=二次的考慮説、間接事実説、評価障害事実説)と位置付けられているとも理解可能である。

この論点(=進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け)について、これまでの裁判例を若干紹介する。

<“独立要件説”に立ったと考えられる裁判例>

①構成が容易想到であると認定した上で、又は、②構成が容易想到であるか否かに関わらずという文脈で、発明の「効果」のみを理由として進歩性を認めた裁判例は殆ど存在しない。

例えば、東京高判平成12年(行ケ)第312号「焼き菓子事件」は、「構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は,当該構成のものとして,予測あるいは発見することの困難なものであり,かつ,当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して,よほど顕著なものでなければならない。」と判示した(東京高判平成13年(行ケ)第499号「コンクリート製品の製造方法事件」同旨)。確かに、これらの裁判例は、一般論として独立要件説を前提とした論理展開ではあるものの、進歩性を否定する際のリップサービスに過ぎないと理解することも可能であろう。

数少ない上記①の裁判例として、知財高判平成年(行ケ)第10207号「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩及びその製法事件」(設樂裁判長)は、公知のラセミ体を構成する一方の光学異性体の物質発明(平成24年(行ケ)第10206号事件と異なり用途発明でない。)(【請求項1】式(Ⅰ)…で示される絶対配置が(S)体である光学活性ピペリジン誘導体のベンゼンスルホン酸塩。」)について、「構成の観点からは,当業者が容易に想到可能であった」としながら、「顕著な効果」を有することを理由に進歩性を認めた。なお、同裁判例は、新規性判断において、「ラセミ体自体は公知であるとしても,それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認める」と判示するとともに、「東京高裁平成3年判決は,昭和53年1月31日を優先日として特許出願された発明の新規性を否定した審決の取消しを求める審決取消訴訟において,一対の光学異性体から成るラセミ体が刊行物に記載されている場合,その一方を単独の物質として提供する発明の新規性を有するか否かが争われた事案について,光学異性体は,一般に,旋光性の方向以外の物理的化学的性質においては差異がないから,ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているというべきであるとして上記発明の新規性を否定した判決であり,本件特許の優先日(平成8年12月26日)の技術常識を参酌したものでないことは明らかであるから,同判決を本件について適用すべき裁判例ということはできない。すなわち,先に説示したとおり,本件特許の優先日における技術常識に照らせば,ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合,ラセミ体自体は公知であるとしても,それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるべきであって,本件特許の優先日における判断として,ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているとして新規性を否定するのは誤りである。」として、東京高判平成3年10月1日(平成3年(行ケ)第8号)と区別した。

数少ない上記②の裁判例として、知財高判平成23年11月30日(平成23年(行ケ)第10018号)「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件」(第一次判決)(飯村裁判長)がある[vi]。同判決は、訂正発明1と刊行物A発明との相違点の看過(取消事由1)、訂正発明1と刊行物A発明との実質的な相違点2についての容易想到性の判断の誤り(取消事由2)、訂正発明1と刊行物A発明との実質的な相違点1についての容易想到性の判断の誤り(取消事由3)、顕著な作用効果を看過した誤り(取消事由4)のうち、取消事由4についてのみ判断し、訂正審判が成り立たない旨の審決は顕著な作用効果を看過したとして、訂正拒絶審決を取り消した(※知財高判平成24年(行ケ)第10419号(第二次判決)は、優先日後の文献により顕著な効果を否定した。)。また、知財高判平成24年(行ケ)第10415号「血清コレステロール低下剤」事件(富田裁判長)は、「発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては,当該発明と引用発明とを対比して,当該発明と引用発明との構成上の相違点を確定した上で,当業者が,引用発明に他の公知発明又は周知技術とを組み合わせることによって,引用発明において相違点に係る当該発明の構成を採用することを想到することが容易であったか否かによって判断するのを原則とするが,例外的に,相違点に係る構成自体の容易想到性が認められる場合であっても,当該発明が奏する作用効果が当該発明の構成そのものから当業者が予測し難い顕著なものであるときは,その作用効果が顕著である点において当該発明は特許法の目的である産業の発展に寄与(同法1条)するものとして進歩性を認めるべきであるから,当該発明が引用発明から容易想到であったとはいえないものと解するのが相当である。」と判示して、一般論として“独立要件説”を判示したが、結論としては「予測できない顕著な効果」を否定した。

<“非独立要件説”(=二次的考慮説、間接事実説、評価障害事実説)に立ったと考えられる裁判例>

知財高判平成24年(行ケ)第10004号「シュープレス用ベルト事件」(芝田裁判長)は、「甲第2号証に接した当業者が,安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を使用することを動機付けられることがあるとしても,本件発明1が,ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという,当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば,本件発明1は,当業者が容易に想到するものであるとはいえず,進歩性があると認められるから,これを無効とすることはできない。」と判示した。同判決は、「動機付けられることがあるとしても…」と述べながら、結論としては、「本件発明1は,当業者が容易に想到するものであるとはいえず」と結論付けていることから、“非独立要件説”(=二次的考慮説、間接事実説、評価障害事実説)に立つと理解できる。

知財高判平成22年(行ケ)第10122号「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤事件」(飯村裁判長)は、以下のように判示して、数値限定発明においても、進歩性が認められるか否かは、作用効果も含めて「総合的に考慮」すべきであると判示しており、“非独立要件説”(=二次的考慮説、間接事実説、評価障害事実説)に立つと理解できる。(※本判決は、数値範囲の全般における顕著な効果を肯定した事案であった。)

≪判旨(抜粋)≫

…一般に,当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては,当該発明と特定の先行発明とを対比し,当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして,出願時の技術水準を前提として,当業者であれば,相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを検討することによって,結論を導くのが合理的である。そして,当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討は,当該発明と先行発明との間における技術分野における関連性の程度,解決課題の共通性の程度,作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきである。この点は,当該発明の相違点に係る構成が,数値範囲で限定した構成を含む発明である場合においても,その判断手法において,何ら異なることはなく,当該発明の技術的意義,課題解決の内容,作用効果等について,他の相違点に係る構成等も含めて総合的に考慮すべきである…。

(3)進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力

進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力について、最高裁判決平成4年4月28日:昭和63年(行ツ)第10号「高速旋回式バレル研磨法」事件は、「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法一八一条二項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法三三条一項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。」と判示した(下線部は、筆者が附した。)

この「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決は、当該事案に対するあてはめとして「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審理手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されないのであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである(同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されないことは明らかである。」として、本件とは逆に、審決取消訴訟判決が容易想到でないと判断した場合は、判決の拘束力により、当該引用文献に基づいて容易想到であることを主張できないと判示したものである。もっとも、「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決は、発明の構成自体が容易想到であると判断した審決取消訴訟の判決の後に、発明の「予測できない顕著な効果」を主張して進歩性を主張することが拘束力により妨げられるかについてはサイレントであり、その射程がそこまで及ぶかは争いが残っていた。この点については、(審決取消訴訟の審理範囲とも関連して)学説上争いがあり、裁判官の間でも意見は統一されていない。

本件最高裁判決では明示的に判示はされなかったものの、本件の事案でも、この問題、つまり、進歩性として発明の構成自体の容易想到性のみを判断し、発明の「予測できない顕著な効果」を判断しなかった場合の審決取消訴訟判決の拘束力の問題があった。①一つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条2項の拒絶・無効理由は単一であることを前提として、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合は、「予測できない顕著な効果」が主張・立証されず、判断されていなかったとしても、判決の拘束力に服するという考え方である。②もう一つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条2項の拒絶・無効理由は単一ではなく、構成の容易想到性と「予測できない顕著な効果」は特許法29条2項の拒絶・無効理由を否定し得る独立の要素であることを前提として、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合であっても、「予測できない顕著な効果」が判断されていなかった場合には、判決の拘束力に服しないという考え方である。すなわち、②の考え方では、前訴で「予測できない顕著な効果」が裁判所で判断されていない限り、特許権者は、(本事案の第三次審決のように)後訴において発明の構成自体が容易想到であったとしてもなお「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を主張できるということになる。

この点、上掲した進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとの関係は、①の考え方は“非独立要件説”(=「二次的考慮説」、「間接事実説」、「評価障害事実説」)、②の考え方は“独立要件説”に対応するものである。

本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲について上記①・②の何れの考え方に立脚したかについては諸説あり得るが、知財高裁(二次)において“動機付けあり、相違点は容易想到”という知財高裁(一次)判決が確定したという経緯であるにもかかわらず、「予測できない顕著な効果」の有無について判断したものであるから、このような経緯を前提とした結論であったとするならば、理論的・形式的には、上記②の考え方に親和的であり、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては“独立要件説”に親和的であったと評価できる。もっとも、本最高裁判決及び原判決は、上記①・②の何れの考え方に立脚するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。

ところで、原判決は、「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決を引用して、以下のとおり「付言」している。原判決が、この「付言」を貫徹し、「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により,容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には,再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果,審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない(最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)という判断に即して、「予測できない顕著な効果」の有無について判断することなく審決取消の判決をしたならば、原判決は拘束力について①の考え方であると理解できたところであるが、これを付言に留め、「予測できない顕著な効果」の有無について判断したことは、②の考え方であり、理論的には“独立要件説”に親和的であったと理解することが可能である。

もっとも、原判決の裁判長であった高部眞規子判事の「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決についての論稿(特許判例百選〔第5版〕86事件)は、更に研究を要するところである。すなわち、同論稿において高部眞規子判事は、「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決によれば、「特定の引用例に基づいて当該特許発明を容易に発明することができたとはいえないとした審決を、容易に発明することができたとして取り消す判決が確定した場合には、再度の審判手続において、当該引用例に基づいて容易に発明することができたとはいえないとする当事者の主張や審決が封じられる結果、訂正請求をしない限り、無効審決がされることになる。」と解説しており、このような考え方によれば、原判決の「付言」は、実質的には前訴の拘束力が及ぶことを判示したものであり、原判決が「予測できない顕著な効果」が無い旨を判断したことがむしろ実質的には結論に影響しない法律上無意味な判断であったのであり、原判決が仮に「予測できない顕著な効果」があると判断したとしたならば、第二次判決の拘束力により、やはり結論として第三次審決は取り消される運命であったのかもしれない。

このような考察は、筆者の単なる思考実験に過ぎなかったが、本最高裁判決により俄かに現実的なものとなった。すなわち、差戻し審において知財高裁は、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点」から「予測できない顕著な効果」の有無を判断することとなるが、仮に「予測できない顕著な効果」があると考えた場合には、それが第二次判決の拘束力に服するのか否かを正面から判断することになるであろう(なお、仮に、知財高裁がその点を明示的に判断しなかった場合でも、敗訴当事者が上告受理申立てで、その点を主張することが考えられる。)。その場合は、この論点だけでも再度最高裁判所が判断するに値する重要な法律問題であり、上告人が上告受理申立書とともに提出した4名の鑑定意見書(飯村敏明元知財高裁所長、清水節元知財高裁所長、玉井克哉教授(東京大学)、前田健准教授(神戸大学))においても意見が述べられているところであるから、今後も目が離せない。

<原判決・平成29年(行ケ)第10003号の引用(「付言」の部分)>

「なお,本件審判の審理について付言する。

特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは,審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理,審決をするが,再度の審理,審決には,行政事件訴訟法33条1項の規定により,取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから,審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって,再度の審判手続において,審判官は,取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと,あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また,特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により,容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には,再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果,審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない(最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)。

前訴判決は,『取消事由3(甲1を主引例とする進歩性の判断の誤り)』と題する項目において,引用例1及び引用例2に接した当業者は,KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(ヒト結膜肥満細胞安定化作用)を有することを確認し,ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるとして,引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決を取り消したものである。特に,第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は,本件審決が審理の対象とした本件発明1と同一であり,引用例も同一であるにもかかわらず,本件審決は,本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして,本件各発明の進歩性を認めたものである。

発明の容易想到性については,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり,当事者は,第2次審判及びその審決取消訴訟において,特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も,これを否定する事実の主張立証も,行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後,再び開始された本件審判手続に至って,当事者に,前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から,前訴と同一で訂正されていない本件発明1を,当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは,特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず,訴訟経済に反するもので,行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし,問題があったといわざるを得ない。」

(上告人:特許権者)アルコン リサーチ リミテッド

(被上告人:無効審判請求人)個人

(Keywords)特許、最高裁、進歩性、予測できない、顕著な効果、ヒト、アレルギー、点眼剤、拘束力、独立要件説、非独立要件説、二次的考慮説、間接事実説、評価障害事実説、高速旋回式バレル研磨法、高部、付言、審査基準、進歩性検討会報告書、予想以上の効果、アルコン、個人、中野

執筆:高石秀樹(弁護士・弁理士)(特許ニュース令和元年10月15日の原稿を追記・修正したものです。)

監修:吉田和彦(弁護士・弁理士)

本件に関するお問い合わせ先: h_takaishi@nakapat.gr.jp

〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル6階

中村合同特許法律事務所

[i] 本件発明の課題を具体的に認定して,主引例の課題との相違を理由に進歩性を認めた裁判例

・知財高判平成20 年12 月25 日 平成20 年(行ケ)第10130 号「レーダ」事件

・知財高判平成21 年1 月28 日 平成20 年(行ケ)第10096 号「回路用接続部材」事件

・知財高判平成22 年5 月27 日 平成21 年(行ケ)第10361 号「耐油汚れの評価方法」事件

・知財高判平成23 年11 月30日 平成23 年(行ケ)第10018 号「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」事件

・知財高判平成25 年3 月21 日 平成24 年(行ケ)第10262 号「ガラス溶融物を形成する方法」事件

・知財高判平成25 年3 月6 日 平成24 年(行ケ)第10278 号「換気扇フィルター及びその製造方法」事件

・知財高判平成25 年4 月10 日 平成24 年(行ケ)第10328 号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件

・知財高判平成26 年7 月17 日 平成25 年(行ケ)第10242 号「照明装置」事件

・知財高判平成27 年12 月10 日 平成27 年(行ケ)第10059 号「農産物の選別装置」事件

・知財高判平成28 年11 月16 日 平成28 年(行ケ)第10079 号「タイヤ」事件

・知財高判平成29 年2 月7 日 平成28 年(行ケ)第10068 号「空気入りタイヤ」事件, その他,裁判例多数

[ii] この論点については、前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T No.82 33頁が詳しい。

[iii] 田村善之「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義:顕著な効果の取扱い」別冊パテント69巻5号1頁

[iv] 長沢幸男「進歩性の認定(4)-顕著な作用効果」特許判例百選〔第3版〕40頁

[v] 高石秀樹「進歩性判断における『異質な効果』の意義-容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解-」別冊パテント69巻5号39頁

[vi] 田村/前掲注ⅱは、知財高判平成23年(行ケ)第10018号を「二次的考慮説に与している」と理解している。